“营川坠龙”事件考辨

沿着《龙:一种未明的动物》引述的老党员任殿元1944年的目击记录寻找,发现在此之间的十年间,东北地区关于坠龙的记录居然多达数条(上世纪30年代至40年代,不仅在松花江南岸的陈家围子,在江北的汤家围子(1937年前后)、杨木岗子(1936年)、榆树坨子(1936年前后)都发生过满村满屯的乡民敲锣打鼓围观“掉龙”并替其搭凉棚、浇水进行救助的案例)也就是说,与古人言简意赅的记载不同,当代人有可能记录下这一神奇生物更多的线索。“营川坠龙”就是最为著名的一例。

1934年8月上旬的一天,辽宁省营口市辽河入海口附近,一条“坠龙”被惊异的农民发现了。这一次,龙没有等来带它“拿奋腾云”的雷雨,它死了。它给一直苦苦追索它行踪的人留下了一样东西——如今唯一一具进入人类视野的疑似“龙”的骨骸。

[营口]本埠河北苇塘内日前发现龙骨,旋经第六警察分署,载往河南西海关前陈列供众观览。消息传播,无不以先睹为快,熙熙攘攘、络绎蔽道,一时引为奇谈。以其肌肉腐烂,仅遗骨骸,究系龙否,议论纷纭,莫衷一是。兹闻本埠水产高级中学校教授,日昨前往参观,判明确系蛟类。因今夏降雨过暴,回流入河,浅搁苇塘泥中,因而涸毙者云。

——《营川坠龙研究之一:水产学校教授发表“蛟类涸毙”》(载1934年8月14日《盛京时报》)

1934年8月14日《盛京时报》书影(来源:中央电视台《探索·发现》截图)现在已经无从考证,究竟是任殿元的口述吸引了更多的人开始关注这起更早的尘封在历史档案中的坠龙事件,还是由于营口这件事本身的独特性导致半个世纪后《中外书摘》的编辑选择去相信并刊登任殿元的回忆记录。但有一点可以肯定,“营川坠龙”在观测上的连续性、传播上的系统性、拥有实证支撑方面较之任殿元的单方面口述更为丰富完整。

这份记录之可贵,在于被当时关东地区发行量极大、观察记录东北地区社情已28年的日资报纸《盛京时报》(自1906年创刊,1944年停刊)完整地记录下了事情的全过程。

提示:关于《盛京时报》充当日本关东军“对华情报前哨”的污点无法洗白,但它记录的内容仍然值得我们重视,仍是研究中国近现代史、国际关系史、东北军民抗日史、北洋军阀史极为珍贵的资料,现全套缩微影印版存于国家图书馆缩微文献部(全国图书馆文献缩微复制中心)。我还要提醒愿意看下去的读者注意,“营川坠龙系列报道”非时政要闻,属于社会新闻。该报“九一八”后在时政要闻上的亲日立场和在记录关内外社情的社会新闻中的事实要作辨别区分,比如它如实记录了发生在奉天省新民府(今辽宁省新民市)的水灾和政府救济(近代东北灾荒史研究中的新闻资料使用探讨:以《盛京时报》为中心),也反映过浙江省陆军骑兵第二旅一团二营营长定振东解救人质的事情(从《盛京时报》广告看东北地区社会状况),更通过副刊、广告、读者来信等形式留下了东北地区的经济、教育、文化和社会生活的切实记录(《盛京时报》研究:1906至1931年有关文学和历史的研究)。简言之,我们并不能草率认定,它因带有“敌对”政治立场而就是一份“处处骗人的报纸”。它在东北地区存身38年,为当地人民所熟知,其社会新闻,应该被认真研究。该报分别于7月28日以《龙降酿灾》、8月11日以《天龙降?长三丈有角四尺——农民刈苇中无端发见》、8月12日以《“巨龙”全体二十八节,臭气参天,观者塞途》、8月14日以《营川坠龙研究之一:水产学校教授发表“蛟类涸毙”》、8月17日以《龙骨由县发给师校作为标本》为题刊发了5篇追踪报道,而被一部分对坠龙事件了解的人熟知的,就是8月14日《营川坠龙研究之一:水产学校教授发表“蛟类涸毙”》一文,因为,这篇报道还配发有史以来唯一一具“龙骸”的照片。遗憾的是,这具曾经存在的骨骸在被当地水产学校收藏后由于东北混乱的局势而在建国后丢失了。

关于这张照片的知名度,相信对CCTV探索类栏目感兴趣的人都知道,央视曾于2004年和2008年两度在营口市史志办公室的帮助下对其开展破解报道,但两次结论并不相同。前一次以鲸骨拼接而成草草收尾,结果引发当年目击证人的实名质疑,第二次不敢轻下结论而以专家观点证明是“原始牛”或是象类化石而尴尬结束。从鲸尸到化石,屡改说法的CCTV栏目组在“营川坠龙”的研究中很难教人取信。在缺乏实体遗骨的前提下,我们是不是至少也应该看看报道本身再去证实或证伪?

有一个事实必须要说明,“营川坠龙”不是《盛京时报》一次简单的骨骸围观记录,而是连续三次由不同人群目击到的活体、尸骸和骨骼的观测记录。

我大致整理了这场连续观测的时间线:

第一次观测:天空龙影坠龙第一次被发现是在1934年7月28日暴雨前后的营口市天空。根据《盛京时报》7月28日以《龙降酿灾》为题的报道描述,当日,一条龙在营口的天空降而复升,弄翻三只小船,卷坏工厂房子,导致九人死亡,并掀翻了停在车站的火车。而在此前后,营口地区一直未能放晴,全市笼罩在大范围降雨的天气中。

关于这条“云龙”的踪迹,有四位营口当地的老人实名回忆了儿时看到的一幕。7月下旬某个下午5时左右,蔡寿康、黄振福、张顺喜及曹玉文等几个孩子在外玩耍时,蔡寿康突然发现在营口市造纸厂方向的天空有一条“龙”,他立刻告诉黄振福、张顺喜和曹玉文,小伙伴们同时抬头往天上看,同时看到了“龙”。据《北方晨报》2004年12月3日对健在的曹玉文(78岁)等人的采访,我们看到了如下一幕:

“也就是15秒左右的时间,当时是阴天,那条‘龙’是灰色,在云中动弹,动作和蛇一样,和现在画上画的一样,头如牛头,头上两只角,是直的,嘴上有胡须,两个长须,大眼睛凸出,身长大约10多米,身上有鳞,四只爪,和现在的鳄鱼爪一样,尾巴像鲤鱼尾巴。”这段采访被质疑为“人眼所能观察的距离绝不能看到距离地面至少2500米上云层里的龙须”。我以为,这种质疑是合理的。2人以上的群体目击记录即便排除了“三人成虎”的主观作伪,伴随时间也会形成“记忆偏差”博彩问答,即不断利用阅历修饰自己看到的东西。但根据《龙降酿灾》的报道线索博彩问答,在7月28日前后的时间段里,有一个核心事实应该存在——包括蔡黄张曹四人在内,在1934年7月的营口天空,许多人在云里看到了一个“活物”。这条在营口惹祸的“云龙”,活动很频繁,在本月上旬便在营口市郊大辽河上游出现过,并且留下了近距离的观察记录。因为,它也和十年后任殿元在黑龙江边观察到的情况类似,曾经从天而坠,奄奄一息地趴伏在辽河的岸边。

在7月上旬的某天,营口市田庄台(现归盘锦市大洼县管辖)大辽河上游发现一条“活龙”,人们用苇席给它搭建凉棚,挑水浇身,附近寺庙僧侣每天为它作法超度,大约过了三四日,一场暴雨后,它就消失了。据目击者回忆,龙是活的,方头大眼,身体为灰白色,蜷伏在地,尾巴能卷,腹部处有两个爪子。这和任殿元观察到的“黑龙”卧相近似,体征符合。

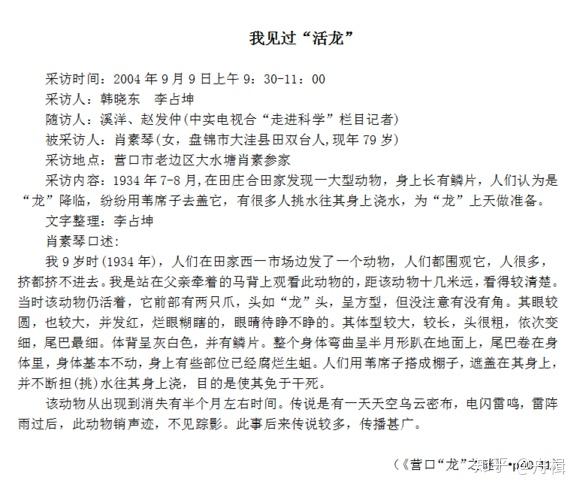

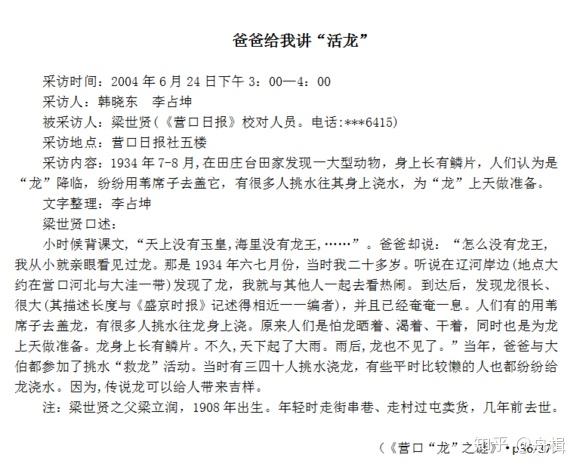

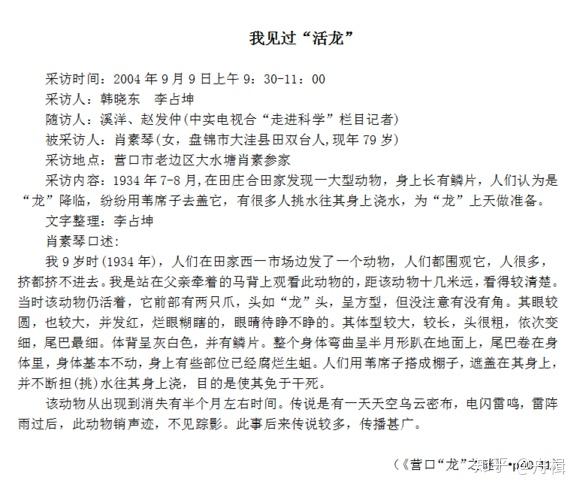

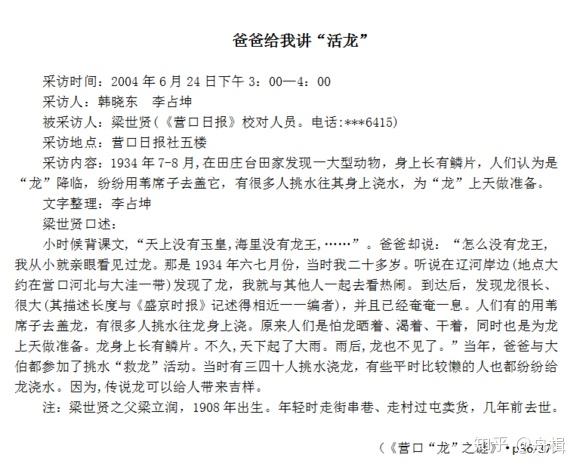

2004年6月和9月,营口史志办工作人员韩晓东采用严格的新闻采访形式,整理了3份目击报告(该系列报告被收录在《营口“龙”之谜》),2份描述的是7月发生在辽河这起“围观活龙”事件,1份则是8月的营口“围观龙骨”事件。目击者之间互不相识,距离伪满时代已经过去了70年,三次采访均为独立进行。

营口史志办韩晓东整理的目击报告(来源:《营口“龙”之谜》)

营口史志办韩晓东整理的目击报告(来源:《营口“龙”之谜》)第二次观测:乌龙搁浅第二次目击的时间比较明确。在《盛京时报》和建国后编纂的《营口市志》都有明确的时间和地点记录。

1934年8月14日《盛京时报》书影(来源:中央电视台《探索·发现》截图)8月11日《盛京时报》以《天龙降?长三丈有角四尺——农民刈苇中无端发见》的报道描述了1934年8月6日的下午,辽河北岸东小街农民在辽河北岸距离入海口20公里处的芦苇荡中,发现了一条奄奄一息的“乌龙”。根据报纸描述,“那龙眼睛半睁不睁,尾巴回过来绻着,两爪子在前边。龙离开水后变得干巴,都要生蛆架势。”而据发现的农民向记者陈述,这条乌龙的叫声类似“牛叫”。请注意,这个时候,龙还是活着的。

1934年8月14日《盛京时报》书影(来源:中央电视台《探索·发现》截图)在8月12日《“巨龙”全体二十八节,臭气参天,观者塞途》的报道中,事情有了进一步发展。8月8日,这条龙第二次又出现了,这一次,它出现在距辽河入海口10公里处的芦苇丛中,看管苇塘的一名卢姓工人循着浓烈的腥臭味发现了这条龙,此时它已不是活物,而是一具奇臭难闻的带皮肉的尸骸。据《营口市志》记载,营口市西海关附近一防疫医院曾被当地要求派员穿着白大褂,给已经生蛆的动物尸体喷射消毒水;而营口市伪第六警察分署即组织人力,将其尸骨分解后运到南岸,仅鳞片就装了两大筐(划重点),在西海关前空场上按原状摆放任人参观,附近城市前往营口的火车票一度售罄。

这篇报道最有价值的部分,是详细记录了8月12日龙骸的情形:

“龙体气参天,头部左右各生三支甲,脊骨宽三寸余,附于脊骨两侧为肋骨,每根约五六寸长,尾部为立板形白骨尾,全体共二十八段,每段约尺余,全体共三丈余,原龙处,有被爪挖之宽二丈长五丈之土坑一,坑沿爪印清晰存在,至该龙骨尚存有筋条,至皮肉已不可见矣。”在《营口市志》第一卷中关于坠龙的记述的也有一段类似的记载:

“1934年8月8日午后,辽河北岸东小街一农民在附近苇塘发现一巨型动物白骨,长约10米,头部左右各有一角,长约1米余,脊骨共29节。”这个活体明确被描述为有爪子,而且还用“爪”挖了一个近17米长,6米多宽的土坑,说明“龙”坠地后曾经挣扎过;以及尾巴会“回绻”。而它的骨骸显示,头部左右有三支状双角,长约10米(三丈有余,每丈约三米),且脊骨为28-29节。包括CCTV栏目组、大连自然博物馆等研究力量在接触这段材料时,都竭尽全力在已知生物的范畴内寻找答案,他们更愿意相信,根据动物行为,这可能是一条搁浅的习见于我国黄海海域的幼年须鲸。

仅根据这些材料,就至少有两个对“鲸说”的疑问:

(1)这个生物是在距离入海口20公里的芦苇荡中被发现还活着,而它死亡时是10公里,也就是说离大海更进一步。在人类已知的观察记录中,搁浅的鲸,在陆地和浅滩上几乎没有行动能力,它是怎样在不借助任何外力的情况下,先来到距离入海口的20公里处,然后又自己挪动到距离入海口10公里的苇塘里呢?

(2)乌龙的外形描述与我们目前所知的任何鲸类形体特征都不相符合。这个生物有迥然海洋哺乳动物、更近似于鱼类特征的鳞片,又长有会刨坑的爪,头部长有叉角。鲸搁浅一般在海滩开阔处,且多侧卧或仰卧,两侧的鳍状物是不可能摆在身体前面的。查阅可知,须鲸的脊骨是56节,而这具龙骸的脊骨是28-29节。近代生物科学告诉我们,任何脊椎动物个体不会因为年龄的变化而在脊骨数量上发生如此悬殊的倍数级变化。

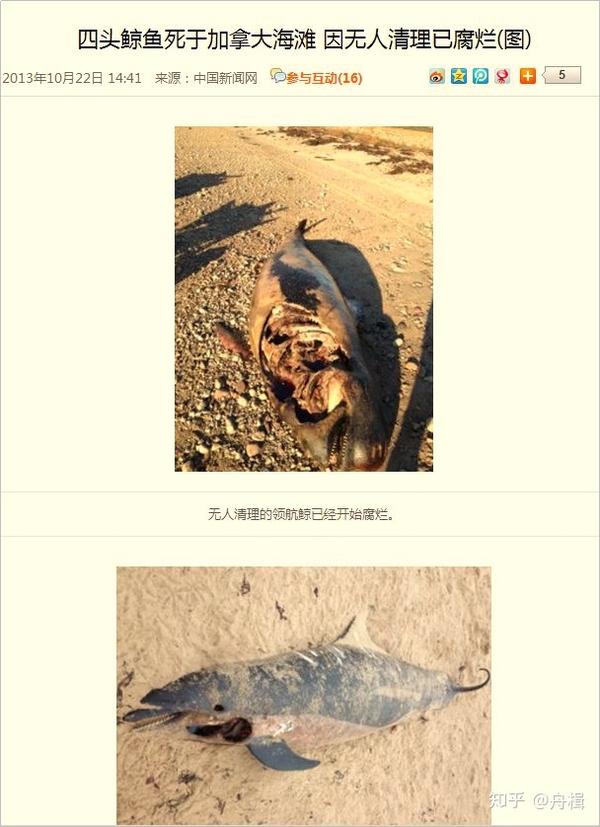

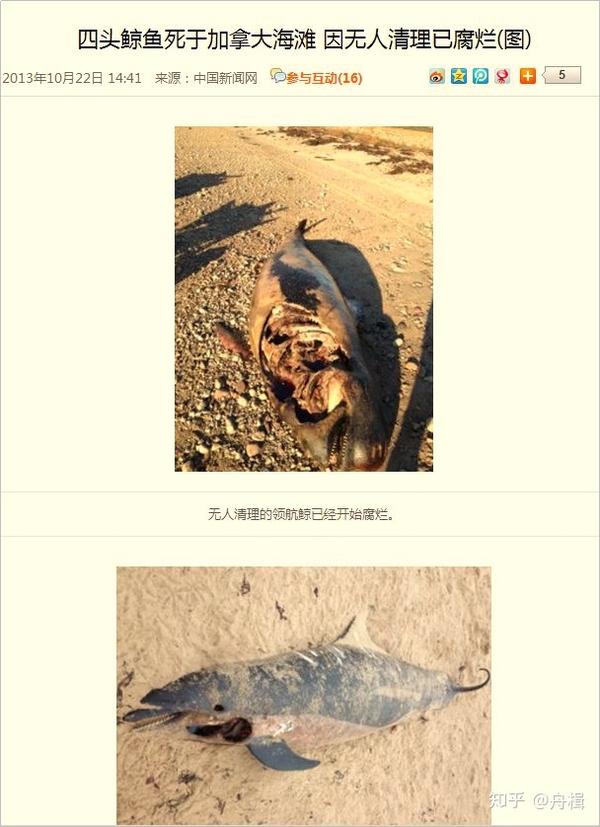

当代人根据《盛京时报》系列报道绘制的“营口坠龙”目击地域发布图(来源:百度未确认生物吧)退一万步讲,这就是一头鲸。那么,它的腐烂速度是不是也太快了?在我们习见的鲸类搁浅报道中,鲸的腐烂速度是比较慢的,且极有可能产生辣眼睛的“鲸爆”。中国新闻网曾经援引外电2013年12月21日的报道称,在加拿大东南部的布雷顿角岛(Cape Breton Island)附近的海滩上,有四头领航鲸与一头海豚尸体在沙滩上停留长达两周,因无人清理开始腐烂。搁浅的鲸在两周后开始腐烂。尽管两例季节不同,但仅从8月6日发现苟延残喘到8月12日在营口西海关前空场上展出骨骸,不到十天的时间,这条乌龙怎么就变成了“尚存有筋条,至皮肉已不可见矣”的白骨尸骸了呢?与含有大量脂肪且容易爆炸的鲸尸相比,这具尸骸的腐烂速度是不是也太快了些?

《四头鲸鱼搁浅加拿大海滩 因无人清理已腐烂》(中国新闻网2013年12月22日)

鲸爆现场(图源:网络)我注意到,在地方志中是有关于“龙尸腐烂”的记录的。

道光《永州府志》卷十七引曾钰《宁远志》记载了一段关于“龙尸腐烂”的描述:

“成化中,丹桂乡民田苗甚蔚。一夕雷雨大作,有巨物压苗,横数亩,乃坠龙也。越旬日,鳞肉腐尽,民拾齿骨归。” “越旬日,鳞肉腐尽”,龙的腐烂速度,被记录为“越旬日”的十天左右。龙在十日左右即鳞肉腐尽,是否因其浓烈腥臭使得食腐细菌得以滋生,加速其腐烂,与含有大量脂肪且会“鲸爆”的鲸类相比,龙的腐烂速度显然要快许多。

第三次观测:龙骸疑云第三次目击记录就是由历史上唯一闯入人类视野的这具所谓“龙”的骨骸照片带来的。

在8月12日《“巨龙”全体二十八节,臭气参天,观者塞途》的报道中,已经详细记录了龙的头骨、脊骨、肋骨、尾骨等情况。但具体这个物体是何形状,不能亲赴营口观察的人们直到8月14日才从《盛京时报》的《营川坠龙研究之一:水产学校教授发表“蛟类涸毙”》报道中看到了它的真影。

据营口史志办确认,这位水产学校的教授的身份是营口水产高级学校(正式名称是省立营口水产学校)渔捞科张姓老师,他作为业内专家判定“确系蛟类”。

所谓蛟,在《龙:一种未明的动物》这本书中,它被分析为是与龙有着不同体征的某种大蛇。但在中国传统分类中,蛟龙并属是事实。所谓蛟类,亦即龙类。假设这就是一头鲸,那么当时在现场看到这具鲸类尸骸却得出“蛟类涸毙”的水产学校张教授,是如何打破围观渔民的固有认识,且要说服报纸记者,以媒体的声音为支持,对一条鲸尸发表是“蛟类”的论断的,这显然无法成立的。

根据这豆腐干新闻一句不被人关注的角标“营川坠龙研究之一”可以得知,这个研究应该是有下文的。如果这是一头鲸,那么它在之后的研究中,很容易被其他生物学家轻松击破,为何没有了下文?(可惜目前研究只纠结于这篇留有图影的报道,尚待继续探究有没有其他途径获悉后面几期研究的内容)

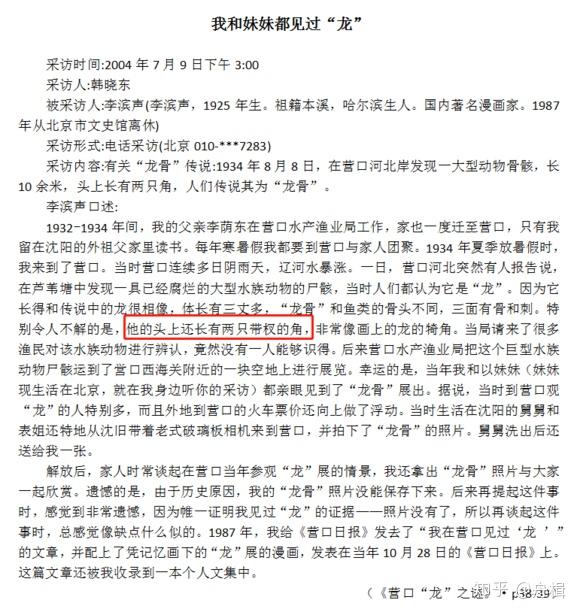

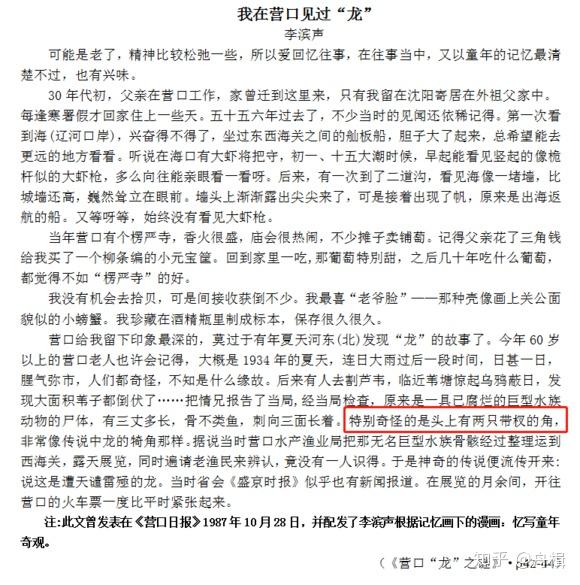

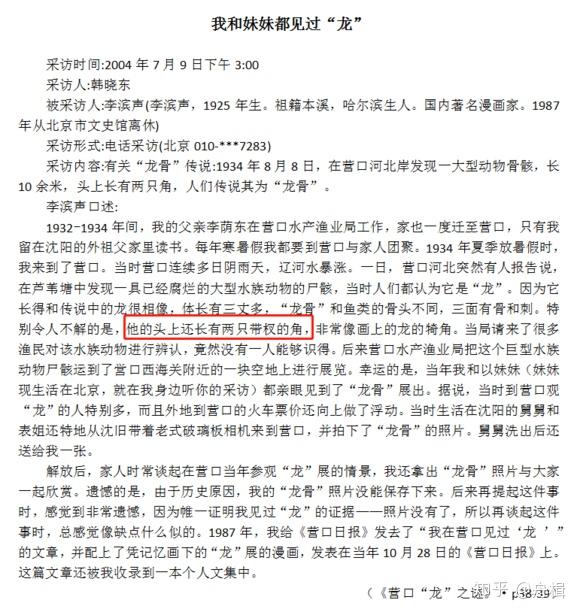

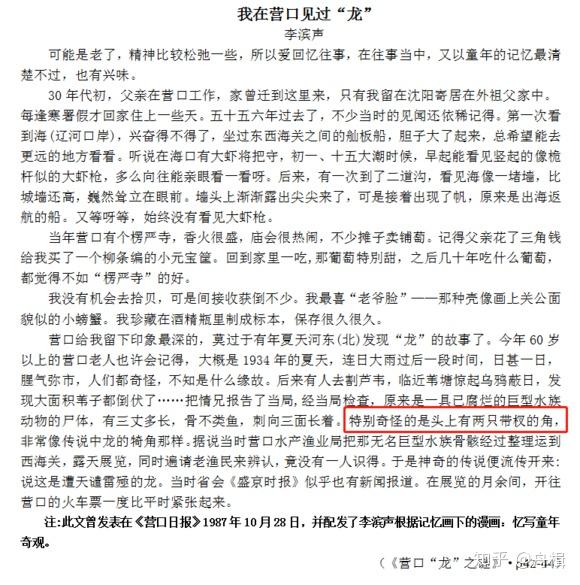

2004年7月,营口史志办曾就此事采访到了时在现场围观的著名漫画家李滨声(中国漫画最高奖项“金猴奖”得主,被誉为“讽刺漫画”开先河者),并留下了采访记录。李老先生坚定地认为,他所看到的骨骸是“龙”,为此,他曾在1987年10月在《营口日报》上发表署名文章,力证此事为真。

营口史志办韩晓东整理的目击报告(来源:《营口“龙”之谜》)

李滨声署名文章(来源:《营口“龙”之谜》)

李滨声根据回忆自绘漫画《忆写童年奇观》中的龙骸(来源:1987年10月28日《营口日报》书影)

李滨声的画作一直是北京地铁的常设文化景观之一。李老对北京风物的写实反映了他实事求是的绘画态度。(摄于北京地铁2号线复兴门站)这张激发李滨声兴趣,屡被质疑“不可能”的照片里,有太多神奇的地方。

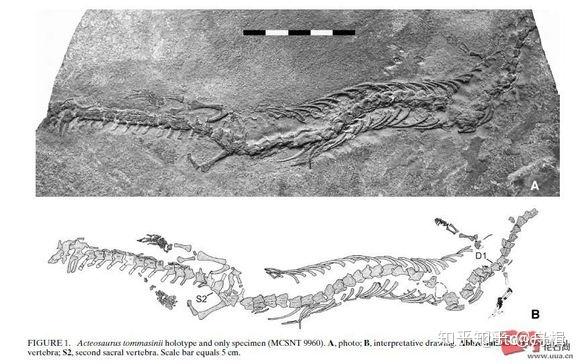

1. 脊骨和脚爪考辨在否定“鲸说”的有力例证中,脊骨数量是一个关键问题。但我发现,《营口市志》和《盛京时报》在描述脊骨时并不一致。前者是29节,而后者是28段,这一数量上的不精准对完全否定“鲸说”是存在瑕疵的。而且,在《盛京时报》的记录中,龙是有脚爪的,为何照片中却没有了呢?

关于脊骨数量变化的问题,我注意到了根据《营口市志》的记载,龙骨的运输是“伪营口第六警署”派兵运送的。但如果在运送过程中发生骨骸被盗窃的情况呢?这就不好说了。我们不能保证这些“兵油子”不会在中间做手脚。因为,在中国古籍残章断篇的记录中,龙的尸骸一旦被人发现,其龙骨、龙鳞等身体部件是很受发现者欢迎的东西。

南宋使臣洪皓被迫羁留金国时获悉的那条黑龙遗骸,就是被人截去了双角。截取龙角用以收藏,在五代时收藏古物者中便不乏有这种癖好的人。清人袁枚在其《续子不语》卷七有记载:

“乾隆辛亥年八月,镇海招宝山之侧……有两龙互擒一龙,捽诸海滨……始堕地……乡人竟分取之,其一脊骨正可作臼。”由此可以有一推测,脊骨从发现时的29节到展览时的28节,缺少的这一节是否存在被人偷盗的可能?而鳞片和脚爪的丢失,是否也是因为有人起了贪念?

清末小说家吴趼人在其《我佛山人札记》中就记载了其同乡李山农的仆人从市场上“斫一爪归,其大如婴儿腿,腥膻不可近……鳞为方式,其纹亦多作正方形,累无数薄层而成,其大如掌,灿烂作五彩色。”

试想,一群警察在搬运这对腥膻不可闻的尸体时,一定发现了鳞片和脚爪对于搬运者而言,是奇货可居的物品,搬运当中拣其有价者藏匿,借此牟利,是完全有可能的。这也就可以解释,为何我们在照片中丝毫看不到龙爪和鳞片的痕迹。

2. 头骨考辨许多有志于破解营口坠龙真相的人,都对这个硕大的不成比例的龙头骨,产生了极为浓厚的兴趣。关于这个头骨,也是研究者争论的焦点。

先说龙角。所谓“鲸说”逻辑下的“插眼窝”解释,我觉得很可笑,不值一驳。如果插眼窝都能把人唬弄得不惜花高价火车票来营口围观,那只消一眼就可以把这个谎言戳穿。更何况,根据营口史志办所做调查,当时现场还邀请了大量渔民前来辨识。即便有一两人可以配合作假,那么多“渔鹰子”(东北方言:老渔民)和成千上百人的围观,都不能“打假”,足以说明这具遗骸确实存在无法明白解释的地方。

为配合电视录制,大连自然博物馆研究员赵永波曾将须鲸的骨架摆成《盛京时报》照片里的样子。(来源:中央电视台《探索·发现》截图)

将须鲸骨架拼凑成龙骨的样子(来源:中央电视台《探索·发现》截图)很明显,这种“拼凑”显得非常勉强。不仅没有表现出龙角末端的分叉,而且《盛京时报》照片上的龙头骨和角是一体的,角位于眼窝后方。这两幅照片因此无法混为一谈。

营川坠龙的龙头骨清晰近影(来源:1934年8月14日《盛京时报》书影)关于“插眼窝”的另一个漏洞是,须鲸腐烂后,下颚骨也会在腐烂后翘起,确实能形成像角一样的扁长弯翘。但请注意,须鲸的下颌是非常粗壮的,末梢分叉很小,而且整个下颌骨的长度几乎与头骨相同,超过体长的三分之一甚至逼近一半,把如此巨大扁长的下颚骨放到头顶又是什么怪样子呢?更无需讨论如何固定的问题了。从照片看,龙骨体长10余米,角却只有1米左右且有明显分叉,并不像下颌;角骨底部和头部紧密贴合,不存在插入的可能性。

须鲸骨架标本。可见其下颌骨与全身比例及末端分叉情况。(图示系本文标记)再说头部前端的尖细状阴影。许多持“鲸骨说”的研究者都质疑为什么所谓“龙”的嘴是呈尖细状,这不就是须鲸头骨前端的样子吗?乍看确实如此。但我仍有不同看法。

我以为,那可能不是龙的一部分,而是一块固定用的平板。先莫取笑。因为能造成如此直线不带弯曲的尖细效果的,可能不是什么尖嘴,而是这个头骨在丢失了下颌骨后,为防止摇晃用木板固定的结果。这个“脑洞”来源于一些共性的记载。

嘴部细节(来源:中央电视台《探索·发现》截图)龙骸为什么没有下颌骨呢?因为,龙的下颌骨,很值钱。清人袁枚《续子不语》卷七《镇海招宝山两龙互擒一龙》一文中继续写道坠龙的后续:

“乡人竟分取之……有得其颌者市之,获钱二十缗。”清人东轩主人《述异记》卷下记载:

“康熙初年,曾有龙斗秦凤山泽间,脱其颌。乡人拾归,前取其须,以遗翰林李渭清澄中……李异而宝之,在京邸,每出以示客。”龙的下颌骨如此值钱,能让人异而宝之,又是何因由?因为上面有龙须。

那么,龙须又是何宝物呢?

在苏鹗的《杜阳杂编》中有这样一段记录:

“(元)载有龙须拂,色如烂椹,可长三尺。削水精为柄,刻红玉为环钮。或风雨晦暝,临流沾湿,则光彩动摇,奋然如怒。置之于堂中,夜则蚊蚋不敢入,拂之为声,鷄犬牛马无不惊逸。若垂之池潭,则鳞介之属悉俯伏而至。引水于空中,则成瀑布三五尺,未尝辄断。烧燕肉熏之,则□焉若生云雾。厥后上知其异,屡言之,载不得已而遂进焉。”这段话记载的是唐代宗宰相元载有一柄拿龙须作的拂尘,颜色像熟烂了的桑椹,约三尺长,遇水、遇虫、遇鱼有多种神奇功效,后被唐代宗索去。

这样的宝贝真的存在吗?引起我注意的是这样一句话:“若垂之池潭,则鳞介之属悉俯伏而至。”把龙须靠近池塘,鱼鼋之类的水生动物就会靠近徘徊。

这在洪迈的《夷坚丁志•卷五•石臼湖螭龙》中记载了这样一件事情:

“次年(绍兴二十四年)四月十二日正昼,忽有巨物浮宣江而下,蹙浪蔽川,昂首游其间,如蛟螭之类而戴角。村民老弱,夹岸呼噪,争携罔罟篮畚,循水旁捕鱼。邑尉黄德琬适董役见之。问其人,皆云螭龙也。或一年,或二年,或三五年必一出。其体涎沫甘腥,故群鱼逐而啖食;但掠岸时.渔人所获无百斤以下者。是日此物穿丹阳湖而去。至岁暮,石臼湖水合,舟楫不通。月望夜,又一螭自湖中徙丹阳,声如震霆.坚冰裂开一丈二尺余,鼓浪亦高,冰破处经两日不合,乃知圩堤决溃,盖是兽所为也。”这段记录透露了一个信息,鱼并不像惧怕鳄鱼那样惧怕龙,相反,还会因为龙“涎沫甘腥”,而跟着龙游走。因为在鳄鱼集中的水域,唐代韩愈就形象地概括为“沂流顺水,俱无他鱼”。同样,元载的那柄龙须拂尘带有龙的体味,自然就能吸引鱼鳖跟随而来。

更有意思的是,在《礼记•礼运》篇中,有这样一句话:“龙以为畜,故鱼鮪不淰”。句下孔颖达疏:“鱼鮪从龙者,龙既来为人之畜,故其属不淰然惊走也。”我们就会发现,古人很早就发现了龙对于水族是具有极高的亲和力的,于是形成了一条重要的生活经验——豢龙在池,利于养鱼。

回到营口的坠龙现场,“多有口须”的龙下颌骨拥有极高的使用和收藏价值,发现者将下颌连同口须藏匿便有极大可能性。根据任殿元目击记录反馈,坠落在黑龙江边的黑龙,不也有“鲶鱼状的、直抖动的粗硬口须”吗?

任殿元关于陈家围子“坠龙”事件第一次口述记录及其子任青春的说明。(来源:《龙:一种未明的动物》)回归问题,我们为什么不相信有龙?因为没有实物可以举证。

许多接受了基本生物学教育的人都会认为,从任何一种可能看,体型如此巨大的生物都应该在食物链中占有一定的位置,但既无可以证明其种群规模的物证,也没有任何可以引为研究对象的单体及标本。它留在这个世界上的除了匆匆出现难以长留的身影,那些曾经被获得的遗体、骨骸、器官都无处寻觅。无实体,无残骸,无化石,无可靠活动影像,神话传说中那般飞天潜渊的龙,说它不存在,非常合理;看过龙骨及坠龙活体的当事人,曾经都站出来证明过,只是现在都被斥为谣言和谎言,没有实证,无法立说,说它不存在,也是合理的。

但是,这些99%的合理之外,仍有1%值得推敲的地方。那就是跨越时间、空间,来自不同阶层、文化环境、政治背景的人群,留下了大量细节相似的目击记录,并与古籍的海量记载产生了神奇的“交集”——有一群人能够围观到一种从天而坠、陆处无力、头角峥嵘、鳞开腥膻、口有须,身有爪、无翼而飞的类鱼水生动物。由任殿元和营口引发的现当代目击记录,如同给这个常识撕开了一个口子,提供了一种例外。

促使千百年人那么多人怀着强烈的好奇心,集体围观的,到底是种什么样的动物?这种动物和中国龙形象之间是否有着某种直接联系?在东北地区频频出现的坠龙目击中,究竟是谁耗费那么大的人力、物力,造成了这种“集体围观坠龙”的现象?目的为何?效果怎样?是人为的造假,还是自然的偶然?那些距离伪满统治结束那么多年的东北目击者,为什么仍然坚持自己看到的东西,是一条“龙”呢?

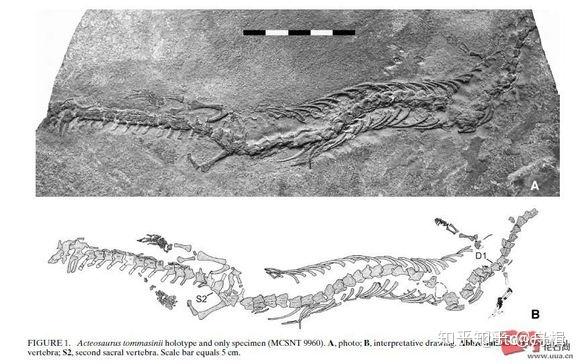

关于“营川坠龙”,我的观点也朗然无掩:参考已脱离当年政治环境下的可信目击记录(及回忆),剔伪分析《盛京时报》系列报道的“核心事实”后,1934年8月出现在辽宁省营口市的未明水生动物(活体、尸体及骨骸),很有可能就是中国传说中的“龙”的生物原型——某种可能来源于史前石炭纪、依托东北地区特殊自然条件、介于鱼类向两栖类进化的中间态孑遗生物。

有知友指出,这种生物也有可能来自于白垩纪晚期的有鳞目伸龙科(dolichosaur)。(图源:@stone bit)

有知友指出,这种生物也有可能来自于白垩纪晚期的有鳞目伸龙科(dolichosaur)。(图源:@stone bit)我在关于“龙是否存在生物原型”的某个回答(舟楫的回答:“龙”或来源于史前石炭纪两栖生物)里对龙的生物性提出了一些看法。从史料的共性看,这种生物有口须的体征,对光敏感,以及存在从地下水浮潜的活动规律。我猜想,可能是因为石炭纪的环境早已不复存在,转而进化为某种生活在地下暗河的深水动物;它被屡屡记载可以飞到高空,是否其骨头类似鸟类的中空骨头,其骨质类似鲨鱼那样的软骨鱼的骨质,无法常保?这些也只能凭借一点脑洞和勇气,通过残章断篇来推测了。

进入2000年后,也有一些小范围比较有名但未摆上官方媒体台面讨论的疑似“见龙”事件,引发围观和热议的如:

1. 高邮“龙吸水”事件2007年9月6日下午5时许,央视和东方卫视中两段不同角度的新闻片段中,江苏高邮西部高邮湖湖心龙卷风中出现了一个迅速移动的条状黑影,也就是民间争论不休的所谓的“三鸟变龙”事件,这个事很难解释。从常识看,在龙卷风的风眼里,气旋的气压最低,确实相对平静;但边缘是相对剧烈的,结果却有生物迅速地主动靠近并穿过龙卷风,匪夷所思。这两段视频有很多技术流的分析,各执一词。

高邮“龙吸水”视频新闻局部(来源:东方卫视)

高邮“龙吸水”视频新闻局部(来源:中央电视台)2. 内蒙“见井龙”事件2006年9月16日,内蒙古乌兰察布市四子王旗王府五队牧民敖特根家的饮羊井里发现了“井龙”,现场留下了照片,记者在日光下照的,有反光且隔着水,比较模糊,但确实可见井里是有东西的,而且是个活物。结果,被专家说成是掉在井里的蟒蛇,匆匆结论。但稍有生物学知识的人都知道,在内蒙这样的温带大陆性气候条件下,如此干燥是没有野生蟒蛇生存的,人为养殖走失放养也无从谈起。浙江有个子思桥村,号称“中国第一蛇村”,是中国目前为数不多的大型蛇类养殖基地。我和当地养蛇人聊过,要饲养蟒蛇,需要营造要求极高的仿生环境,温度和湿度是第一位的。这样近水喜湿暖的动物,在乌兰察布的自然条件下,恐怕连一天活不下去,别说在昼夜温差极大的野外井中待上几天了。后来,这个生物在井中就消失了。

内蒙古乌兰察布市四子王旗王府五队井中疑似“井龙”(来源:内蒙古晨报)其他还有2014年10月20日青海湖水龙卷疑似“见龙”事件、2016年8月17日夜西安天空“游龙”事件等也引发了关注,群议各抒己见,未有定论。

为什么我们总是与“坠龙”的现场擦肩而过?诗意的说,每一次难得的相逢,都是无情的错过。在科学实验层面上的分析判断,由于目击者和记录人知识结构的缺失和现场证据的灭失,以及落后的记录条件、动荡的保存环境等客观因素制约,导致这些有着事实基础的记录在代际相传中都变成了“天方夜谭”,那些被暂时保留却终无下落的“残鳞碎甲”都变成了糟粕尘埃。这种由于合格研究者的缺位导致的与特殊现象的“失之交臂”,不得不说是近代中国生物科学研究领域的极大遗憾。

这个回答的所有论据都很弱,弱到没有任何一个实物可以拿出来证明。它孱弱,并不代表它一定就是假的。任殿元的目击记录和营口坠龙,之所以如此宝贵,是因为通过当事人口述和残留影像所透露出的细节,与浩瀚却又有许多共性的史料和现当代人的目击记录的细节,存在高度吻合。

我相信,古人和像任殿元这样诚实的人,一遍遍的叙述坠龙的细节,应该是基于他们看到的“龙”,和以往认知的现生物种大相径庭;至于他们看到的究竟是什么,任殿元不知道,《龙:一种未明的动物》作者马小星也不知道,当年在营口目击到活体的人也不知道,我也不知道。一代代对此有兴趣的人,把这些“不知道”拿出来讨论,对史料、对目击记录进行剔伪和归纳,提供猜想,不是浪费时间,不是自欺欺人,而是提醒和告诉:

这种对“1%”可能性的思考,依旧有它的价值,即便不能对生物学产生任何启发,也会对民俗学、考古学产生补益。这恰是“所谓龙起源想象和图腾”所不能触及的一片盲区——预设了“龙必然不存在”或者预设了“先民所演绎的图腾和艺术形象都来自于现代人能看到事物”,这种预设立场,很难说不是另一种不自觉的盲从和迷信。而这种观察和思考,是提醒今人不要自大到质疑先人的一切不符合常识的记录,可能,不是他们“愚昧胡说”,而是我们“没有看到”。

同样,这个回答是不是“愚昧胡说”,留待时间来证明。如果有一天,“坠龙”这个场景忽然再次重现,那么,请生物科学工作者一定在场,再也不要缺位了;也希望专业人士能够继续了解和继续研究,在某一日,有幸教这种神奇的孑遗动物可以如大熊猫、矛尾鱼一般,再度回到地表,进入到已经能够记录它、观察它、研究它、保护它的中国大地上,任其“或跃在渊”、“见龙在田”,让现代科学与一个个“见龙”现场擦肩而过的遗憾,得到彻彻底底的补偿。

我想,这或许是对众说纷纭的坠龙真相,最好的还原。

感谢讨论和关注。仁者见仁智者见智,就大家争论的问题,做几点说明:

1. src="https://pica.zhimg.com/v2-dcaf1f457d3d739350b1942967a147fa_720w.jpg?source=b555e01d">

龙: 一种未明的动物(增订本) 马小星 9787552023664京东¥ 34.20去购买

有些奇怪的人说我是“卖书的”(大雾),怕是他们中了什么毒,对什么叫纯粹的兴趣,什么叫轻松脑洞有些误解。(写完这个回答很久后,知乎才开通了好物推荐功能,这个锅和我没关系了吧)不过,倒是提醒了,我虽然没有博闻强记的资质,但也一直坚持自己看书,正经答题,知之为知之,不知就不知。诚实一点,不丢人。

既然如此,感谢大家看得起,高赞下便贩卖些“私货”,欢迎免费戳,绝对不“卖书”:

舟楫的脑洞回答:当现代社会遭遇武侠世界会如何?

舟楫的读书回答:讲究”为尊亲者讳”的古中国,为何出现了“父子祖孙同名”的怪现象?

舟楫的人物回答:建文帝朱允炆的人生终局在哪,他真的“火遁”了吗?